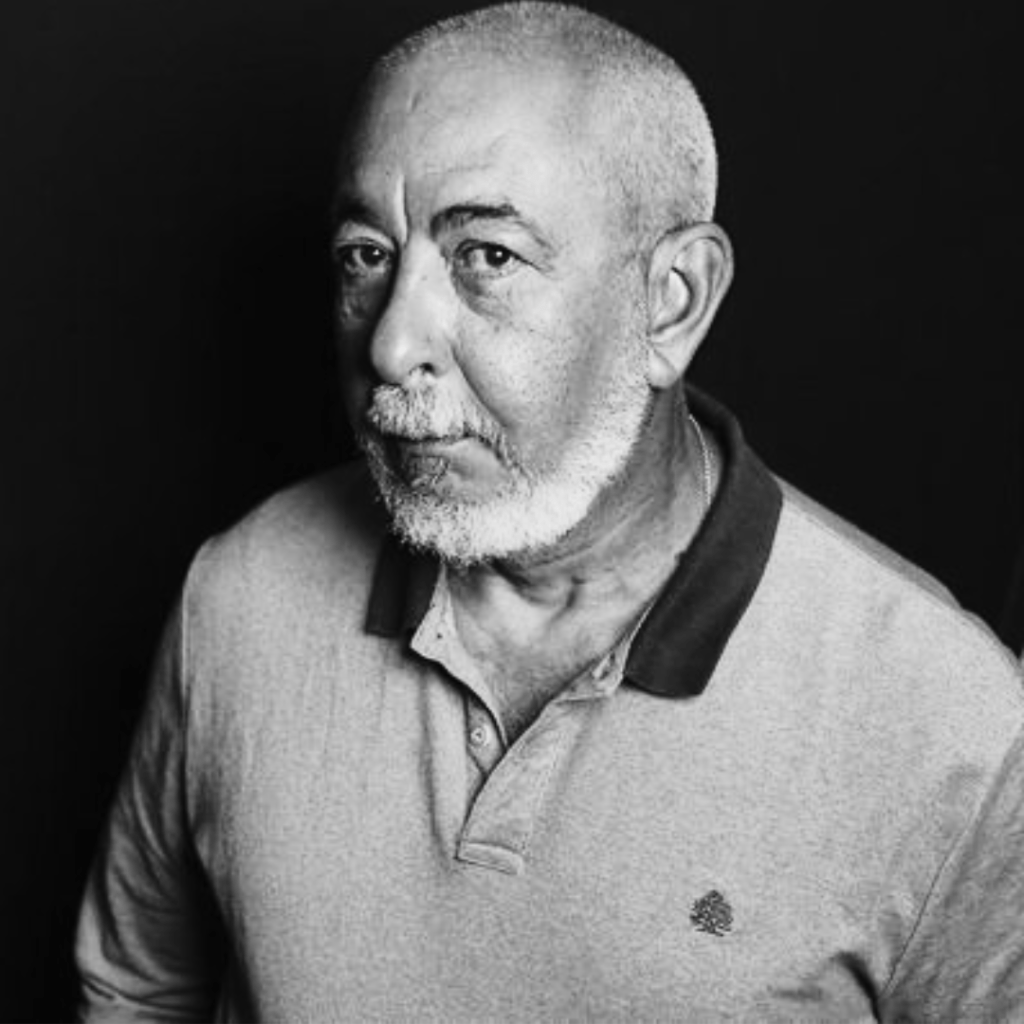

Leonardo Padura

Alejo Carpentier, que era un hombre sabio, dijo en alguna ocasión que los escritores no debían confesar las influencias que habían recibido, descubrir los autores que podían haberlos marcado: tal revelación era un modo de mostrar las costuras de su propia creación, una especie de streep tease que exhibía intimidades que era más recomendable dejar ocultas.

Pero es que cada creador –y esto es más que sabido– funciona como el resultado de un aprendizaje que se concreta sobre la lectura de otros textos, a partir del hallazgo de afinidades estilísticas y conceptuales, y bajo el peso de la atmósfera cultural y social de una época. Sobre esos cimientos comienza a levantarse entonces el edificio de una personalidad creativa: un estilo, un modo de entender y expresar el mundo, una manera de asumir el acto creador. El tamaño y la singularidad del edificio dependen luego del talento del escritor, de su capacidad de trabajo y de la voluntad de superación que lo acompañe… Aunque, como también es sabido, no todos logran alzar su propio edificio: el del sello personal, esa cualidad que, en general, solemos llamar un «estilo».

Ernest Hemingway, que como Carpentier fue capaz de crear su propia personalidad literaria, realizó el ejercicio de búsqueda de una expresión propia con la práctica de dos estrategias: matar a sus maestros y ponderar a los difuntos que no podían reclamarle las deudas. Conocidas son las disputas y recriminaciones de diversa índole que el autor de Fiesta tuvo con varios de sus contemporáneos y maestros: Gertrude Stein, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson. Hemingway talaba los árboles del bosque que podían darle sombra para así él poder alcanzar el sol. Elogiar a Stendhal era mucho más inocuo que exaltar a un colega contemporáneo y por eso Hemingway afirmaba que el escritor sólo debía luchar contra los muertos. Gracias a su talento, por suerte, mientras pateaba rivales, Hemingway fue capaz de crear ese estilo seco y conciso que lo definió como autor y que creó todo un modo de hacer y entender la creación literaria.

Si recuerdo ahora las relaciones de Carpentier y Hemingway con sus posibles influencias matrices es porque, precisamente, ellos son dos de los autores con los que más deudas he adquirido en mi propio trabajo literario. Y porque, a diferencia de ellos, me parece un acto de elemental justicia reconocer el papel de los maestros que, desde sus propios estilos, me han ayudado a acercarme al mío… si es que poseo algo tan estimable como mi propio estilo.

II

El ejercicio de la literatura requiere, por lo general, de un largo aprendizaje. Como en casi todas las actividades humanas que exigen una elaboración intelectual, en el arte de la escritura existen los genios precoces, cuya capacidad creativa parece ser más una cuestión genética que un ejercicio de experiencia adquirida. Los casos del Rimbaud de Una temporada en el infierno, de la Mary Shelley de Frankestein, o del Yukio Mishima de Confesiones de una máscara así lo atestiguan.

Además, por lo general, los poetas suelen ser más jóvenes que los novelistas, y la razón de esa posibilidad de concreción artística está en el carácter mismo de los géneros: la poesía suele ser la expresión de un estado de ánimo, de una visión, una sensación, mientras la novela tiende a implicar la creación de un mundo. No es raro por ello que haya autores cuya obra novelística sea tardía: el propio Carpentier, tan precoz en otras expresiones, publica su primera novela atendible, El reino de este mundo, cuando andaba por los cuarenta y cinco años, y el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, sólo encuentra su camino cuando ya rebasaba la cincuentena, por apenas citar dos casos muy notables.

El aprendizaje que prepara al escritor para entrar en el territorio complejo de la escritura de una novela se forja de muy diversas maneras. Mientras existen, algunos apuestan por las escuelas o talleres de escritura, en donde el aprendiz recibe el instrumental de las llamadas «técnicas narrativas» y confronta su trabajo con un profesor o tutor y varios interesados, otros consideran –y es mi caso– que la mejor escuela literaria es el ejercicio de la lectura.

Nunca implica un lastre para el escritor, con independencia del camino que siga hacia la realización de su obra, la adquisición de una cultura general, entendida como esa capacidad de conocimiento que nos permite establecer relaciones entre hechos, épocas, actitudes. Los estudios universitarios de carreras de Humanidades suelen ser provechosas en ese sentido, aunque son legión los escritores formados en otras esferas del saber o, simplemente, autodidactas.

Pero en todos los casos la lectura de los autores clásicos y los mejores contemporáneos (que entraña la constatación de capacidades creativas, el conocimiento de técnicas de expresión, y el descubrimiento de los modos en que en una época se concreta la creación literaria) es la fuente de la que deben beber todos los que aspiran al ejercicio de la literatura. La incultura y el trabajo literario suelen ser enemigos irreconciliables.

A través de la lectura se encuentran, además, los paradigmas y, con ellos, se reciben las influencias. Qué elementos de las obras leídas pueden ejercer una atracción sobre el lector que pretende o ya realiza su propia creación, es muy difícil de deslindar. Mientras (y me refiero ahora al caso de la narrativa) en unas ocasiones el puente de simpatía lo establece la misma anécdota desarrollada (argumento), en otras puede ser la estructura (la forma) en que esa historia ha sido concebida y montada; incluso, hay algunas donde, por supuesto, importa el manejo del idioma, para mencionar las más importantes.

Pero mientras el tratamiento de una historia y su presentación (contenido y forma) son universales (nos puede atraer una novela del ya mentado Yukio Mishima o la estructura de un relato de Amos Oz, escritas en japonés y en hebreo respectivamente), el manejo del idioma, esa utilización del único instrumento con que cuenta el escritor, sólo se adquiere con la lectura de obras escritas en el idioma en que habla y escribe el presunto influenciado. La lectura de los que escriben bien en la lengua propia constituye, pues, la más importante de las escuelas literarias posibles, y su preponderancia está por encima de la condición genérica escogida: poesía, drama, narrativa, ensayo. En el principio, y en el final, está el verbo: la palabra.

Puede ya resultar evidente que considero, con otros muchos escritores, que el ejercicio de la literatura suele ser un largo aprendizaje en el que, a través de muchos autores y obras, y luego de autores y obras afines, se va descubriendo un camino posible que luego solo puede ser desbrozado con la capacidad de asimilación y la voluntad de trabajo del escritor. Y un elemento que no siempre abunda: la modestia de un artista que considera que su aprendizaje nunca concluye.

III

La lectura de los relatos de Ernest Hemingway y de J.D. Salinger fue quizás la primera gran conmoción literaria que recibí cuando era algo así como un protoescritor. Con estilos diferentes, moviéndose en universos distintos, con personajes muy singulares, estos dos escritores norteamericanos me mostraron algo que yo buscaba sin saber que lo buscaba: cómo contar una historia capaz de expresar lo que yo hubiera querido y no había sido capaz de expresar.

Con Hemingway y Salinger entré desde entonces en un sistema narrativo que sería decisivo en mi manera de entender la literatura: la novelística norteamericana del siglo XX (y ya del XXI) que siempre me ha mostrado algo que considero esencial en la creación literaria: una gran capacidad para contar historias. Por eso mi cercanía inicial con Hemingway y Salinger pronto se vio acompañada por la que siento con la obra de autores como Faulkner, Dos Passos, Fitzgerald, Carson McCullers, los novelistas policiacos Hammett y Chandler, y autores más contemporáneos como Philip Ross o Paul Auster, entre otros muchos.

Pero no sólo de buenas historias vive la literatura. Y no sólo de buenas historias traducidas se puede alimentar el escritor. Por ello, en los mismos momentos en que devoraba novelas norteamericanas, hice mi entrada consciente en el universo entonces bullente de la nueva novela latinoamericana que vivía el esplendor de su boom. El contacto con obras de autores como el ya también mencionado Alejo Carpentier, y, por supuesto, de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Guillermo Cabrera Infante o Fernando del Paso –y hago una short list– me iluminaron el camino de una forma de expresión y un modo de articulación de los argumentos que luego, desde mis capacidades e incapacidades, he intentado transitar.

Curiosamente, todo esto iba ocurriendo a la vez… y ocurría más. La lectura de escritores de otras latitudes y formaciones, también marcaron un intento de autodefinición. Obras como las de Sartre y Camus, por ejemplo, me dieron una visión del mundo interior de los personajes de la cual me apropié. Una perspectiva gracias a la cual, luego disfruté con más plenitud de las obras de Milan Kundera y por la cual hoy disfruto de cada novela de Michel Houllebecq, entre otros autores europeos.

La suma de todos esos aprendizajes, y de otros más específicos (como la lectura, debo recordar, de las novelas policiacas de Manuel Vázquez Montalbán, de Leonardo Sciacia o de Rubem Fonseca) me fueron acercando a lo que yo quería y, sobre todo, a lo que yo podía ser como escritor de finales del siglo XX y, ahora, de estos turbios inicios del XXI. Porque sin el magisterio de esos autores con los que fui encontrando respuestas y descubriendo afinidades, no habría sido posible llegar a una concepción y práctica de la literatura como la que ejercito desde hace ya cuatro décadas.

¿Debía obedecer a Carpentier y ocultar las costuras con las que fui armando el traje que visto? Pienso que no. En todos los órdenes de la vida practicar la gratitud es una actitud ética que debemos cultivar. Reconocer de dónde venimos no nos disminuye. Al final –o al principio, da igual– todos tenemos padres, nadie es fruto de la generación espontánea y menos en un ejercicio que siempre se concreta como resultado de una decantación que se solidifica a través de la historia y del tiempo: a través de la cultura y la civilización.

Leonardo de la Caridad Padura Fuentes (Cuba, 1955). Escritor y periodista. Estudió Literatura Latinoamericana en la Universidad de La Habana. Se ha dedicado al periodismo, redactando artículos de historia y cultura para medios como la revista literaria El caimán barbudo y el periódico Juventud rebelde, asimismo fue jefe de redacción de La Gaceta de Cuba. Como autor de novelas, ha publicado los libros Fiebre de caballos (Verbum, edición 2014), Adiós a Hemingway (Tusquets, 2012), La neblina del ayer (Tusquets, 2005), La cola de la serpiente (Tusquets, 2011), Herejes (Tusquets, 2014) y La transparencia del tiempo (Maxi-Tusquets, 2020). También ha escrito los guiones cinematográficos como Yo soy del son a la salsa (2016), Regreso a Ítaca (2014), La novela de mi vida (2020), así como la adaptación de su Tetralogía para una miniserie en Netflix. En su desempeño como ensayista literario, ha dedicado especial atención a la obra de Alejo Carpentier, a la de José María Heredia y a la producción de novela negra y policial en español: Colón, Carpentier, La mano, el arpa y la sombra (Universidad de La Habana, 1987), Un camino de medio siglo: Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso (Fondo de Cultura Económica, 1994), Modernidad, posmodernidad y novela policial en Iberoamérica (2000), José María Heredia: la patria y la vida (Ediciones Unión, 2003). Ha recibido numerosos premios como el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2012, la Orden de las Artes y las Letras que le otorgó el gobierno francés en 2013 por el conjunto de su obra y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015.